丘の上の桜はほぼ終わりました。今度は高台のさくらになります。

大瀬木にあります「正一位光治稲荷の三本桜」です。遠目では1本に見えるかもしれませんが、実は3本の枝垂れ桜です。

赤い鳥居は、数年前にOIDE長姫高校の生徒が作ったそうです。

奥に風格のある一本。これが一番古く樹齢300年程とのこと。

ところで、この小さな稲荷社がなぜ正一位なのか不思議に思いませんか。「正一位」とは神社などの階級で最上位です。何故ここが?

後鳥羽天皇が伏見稲荷大社に訪れた際、これは素晴らしい。「本社勧請の神体には『正一位』の神階を書加えて授くべき」と言われたとか。これを根拠に多くの稲荷社が正一位を名乗るようになったので、此処も例外なく。皆さんの近くの稲荷神社も正一位かもしれませんよ。

今度は阿智になります。昼神温泉郷から国道側の高台を見ると桜が見えます。「八王子神社の夫婦桜」です。

ここの鳥居は少々小さめですね。奥の暗い所に社殿が在ります。幹が5本見えるかと思いますが、桜は3本です。夫婦に子が出来たのでしょうか?

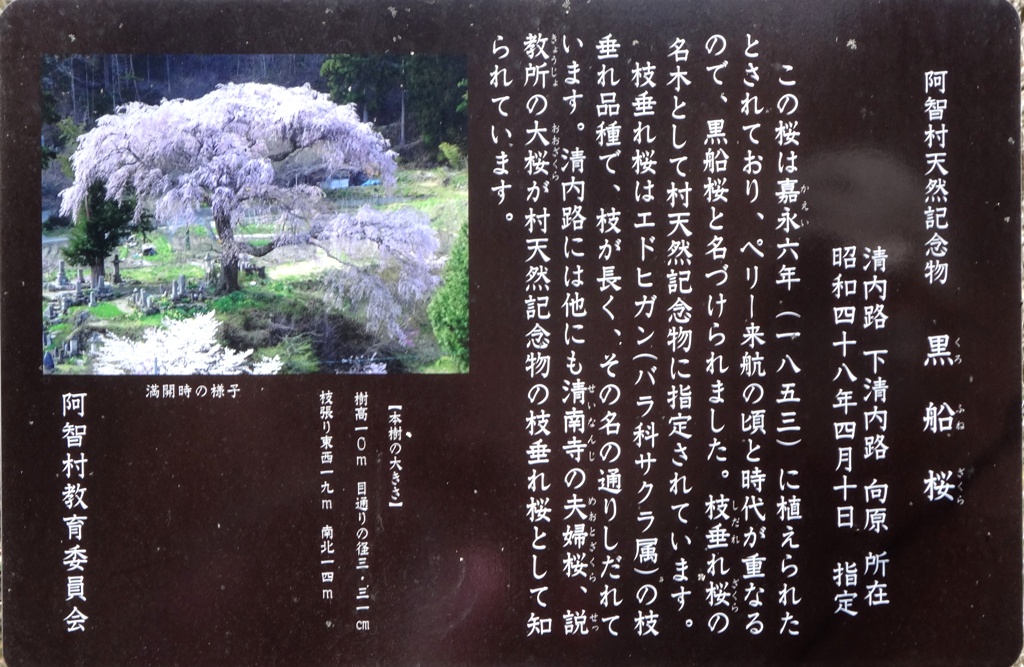

清内路にある「黒船桜」です。山の中で黒船っておかしいでしょう。 黒船が来た頃ここに移植されたので、この名前に。 元々はお寺に在ったのですが、其処が消失してしまい此処へ。 樹齢は解り難いのですが、200年程の様です。

桜の根元に説明版があります。村の天然記念物とされています。桜はバラ科との説明もありますね。

近くの高台に「説教所の大桜」があります。 何故説教所?説教好きの宮司さんでも居たのかな? これも樹齢は200年程らしい。

手作り花火で知られる下清内路神社の境内にあります。

最後はやはり阿智村浪合にある「御所桜」です。何故御所桜?南北朝時代、南軍の尹良 (ゆきよし)親王が陣を構えた所、との伝説があります。 敵勢に囲まれた親王は、民家に入って自害したそうです。 後年、親王を偲んで植えられた桜。これも樹齢は200年程の様です。

この日で私のガイド担当は終了しました。これから見頃となる桜は、八重桜ですね。続きはアップできるのかな?

(4/17~21 撮 ナビ記者①)

-scaled.jpg)